工業(yè)化曲線陡峭上揚(yáng)

工業(yè)化在中國快速且高效地推進(jìn),是在改革開放以后。1978 年 10 月,時(shí)任國務(wù)院副總理的鄧小平抵達(dá)日本東京,展開了為期 8 天的對(duì)日訪問。根據(jù)行程安排,鄧小平一行 10 月 26 日要從東京前往京都。東京與京都之間的距離大約為 370 公里,坐飛機(jī)太近,坐汽車又太遠(yuǎn),日方極力向中方代表團(tuán)推薦乘坐新干線。在乘坐“光-81 號(hào)”新干線列車時(shí),工作人員問鄧小平乘坐新干線有什么想法。他回答說:“就感覺到快,有催人跑的意思,所以我們現(xiàn)在更合適了,我們現(xiàn)在正合適坐這樣的車。”

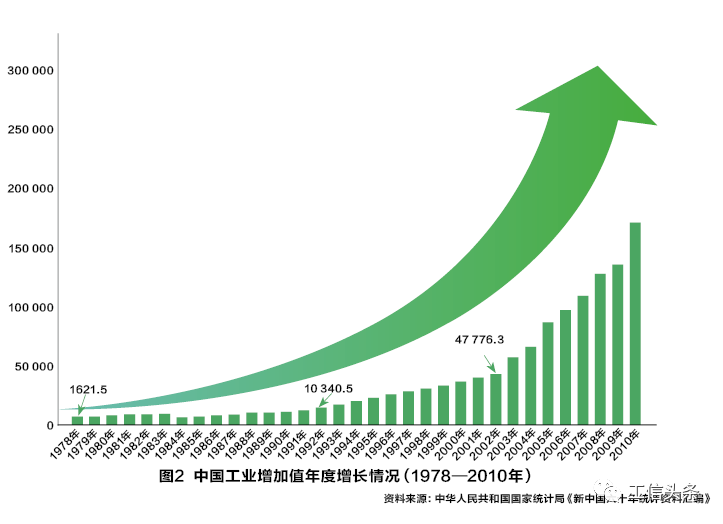

這幾句隨口而出的家常話簡直就是對(duì)中國此后經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的預(yù)言,中國改革開放總設(shè)計(jì)師腦海中的宏偉藍(lán)圖逐步在中國大地上變成現(xiàn)實(shí)。就像飛馳的高速列車一樣,中國經(jīng)濟(jì)高效率地運(yùn)轉(zhuǎn)起來、奔跑起來,中國進(jìn)入了快速工業(yè)化的發(fā)展時(shí)期,最終拉出了一條世所罕見、陡峭上揚(yáng)的工業(yè)化曲線。

1978 年 12 月,黨的十一屆三中全會(huì)召開,開啟了中國改革開放的新進(jìn)程。經(jīng)過幾十年的社會(huì)主義建設(shè)探索實(shí)踐,黨和政府認(rèn)識(shí)到,要解放和發(fā)展生產(chǎn)力,實(shí)現(xiàn)國家現(xiàn)代化,讓中國人民富裕起來,實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興,改革開放是唯一出路。

1949 年后 30 年的時(shí)間里,中國模仿當(dāng)時(shí)蘇聯(lián)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制,建立了較為完整的制造業(yè)體系,具備了生產(chǎn)各類工業(yè)產(chǎn)品和消費(fèi)產(chǎn)品的能力,并優(yōu)先發(fā)展重工業(yè),奠定了較為扎實(shí)的軍工制造業(yè)基礎(chǔ)。但是,重工業(yè)畢竟都是資本密集型產(chǎn)業(yè),計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制將資源向發(fā)展重工業(yè)傾斜,在資本極端短缺、低端勞動(dòng)力極端充裕的基本國情下,也顯現(xiàn)出了弊端。由于缺乏發(fā)達(dá)國家工業(yè)化初期的殖民資本積累、對(duì)外貿(mào)易、外資引進(jìn),以及原有工業(yè)的積累,中國被迫長期依靠工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品剪刀差實(shí)現(xiàn)資金積累,同時(shí)抑制輕工業(yè)投資規(guī)模,扭曲了各種要素和產(chǎn)品的價(jià)格,削弱了農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)的發(fā)展?jié)撃埽拗屏斯I(yè)吸納勞動(dòng)力的數(shù)量,勞動(dòng)者尤其是農(nóng)民收入長期處于低水平,貧困人口數(shù)量居高不下。工業(yè)技術(shù)與世界先進(jìn)水平的總體差距并未縮小,而在封閉條件下建立起來的重工業(yè)國企,缺乏開放競爭市場中的自生能力,這些都成為后來中國改革開放過程中十分棘手的難題。

1979 年 11 月,鄧小平會(huì)見美國不列顛百科全書出版公司副總裁弗蘭克·吉布尼等人時(shí),提出了“社會(huì)主義也可以搞市場經(jīng)濟(jì)”的著名論斷,為社會(huì)主義建設(shè)找到新的活力之源指明了方向。從 20 世紀(jì) 80 年代中國引入市場經(jīng)濟(jì)概念到 90 年代確立市場經(jīng)濟(jì)體制,中國工業(yè)擺脫了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的束縛,走向市場,并逐步建立起包括生產(chǎn)資料市場、資金市場、勞動(dòng)力市場、技術(shù)市場、企業(yè)產(chǎn)權(quán)市場等生產(chǎn)要素的市場體系,形成了國有經(jīng)濟(jì)與民營經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展、相互補(bǔ)充的多元化工業(yè)經(jīng)濟(jì)格局。特別是 2001 年正式加入 WTO 之后,隨著制造業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈,中國昂首邁進(jìn)世界工業(yè)大國行列。中國長期鍥而不舍地執(zhí)著于推進(jìn)工業(yè)化,終于在改革開放的和煦春風(fēng)中找到了一條適合自身國情的快行道。

改革開放后的第一個(gè)十年

盡管國有企業(yè)還是中國制造業(yè)的絕對(duì)主流,但是,“忽如一夜春風(fēng)來,千樹萬樹梨花開”,從允許個(gè)體創(chuàng)業(yè)開始,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)遍地開花,不過短短幾年時(shí)間而已。這期間,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)數(shù)量增長了 12 倍,生產(chǎn)總值增長了將近 14 倍,占 GDP的比重從 14% 上升到近 50%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展,是開啟中國快速工業(yè)化的關(guān)鍵。

這一時(shí)期,中國的經(jīng)濟(jì)政策由內(nèi)向型轉(zhuǎn)向外向型,從“進(jìn)口替代”轉(zhuǎn)向“出口導(dǎo)向”,探索出來料加工、來樣加工、來件裝配和補(bǔ)償貿(mào)易的“三來一補(bǔ)”國際貿(mào)易形式,開辟了深圳等經(jīng)濟(jì)特區(qū),大力引進(jìn)境外投資,大規(guī)模建設(shè)出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)的繁榮及外資的進(jìn)入擴(kuò)大了中國市場的規(guī)模,一些軍工企業(yè)也開始生產(chǎn)民用產(chǎn)品。在經(jīng)濟(jì)改革中初嘗實(shí)惠的城鄉(xiāng)居民接觸到了各種新鮮商品,民間俗稱的“三大件”品種不斷豐富和變化,電視機(jī)、洗衣機(jī)、電冰箱逐步成為所有家庭的必備電器。食品和各類消費(fèi)品品種日益豐富,輕工業(yè)和低端消費(fèi)品制造業(yè)得到長足發(fā)展。

改革開放后的第二個(gè)十年

中國的民營制造業(yè)崛起,外資制造業(yè)大規(guī)模進(jìn)入中國,引爆了以規(guī)模化、勞動(dòng)密集型方式生產(chǎn)和出口大批量日常消費(fèi)品的革命。這一時(shí)期,勞動(dòng)密集型工廠遍布中國城鄉(xiāng)各地,作為中國工業(yè)革命“后備軍”的農(nóng)民工開始大規(guī)模流動(dòng)。為滿足國內(nèi)和國際市場的需求,中國制造了大量輕工業(yè)產(chǎn)品,但高端生產(chǎn)設(shè)備主要依靠進(jìn)口。其間,中國抓住了紡織品這個(gè)最大的輕工業(yè)產(chǎn)品市場,找到了快速工業(yè)化的旗艦產(chǎn)業(yè)和市場,發(fā)展成為全球最大的紡織品出口國。

隨著國家政策的不斷放開,以及沿海地區(qū)開放程度的逐漸提高,民營企業(yè)日益崛起。“蘇南模式”和“溫州模式”成為兩種體制改革的典型模式。隨著經(jīng)濟(jì)特區(qū)的實(shí)驗(yàn)示范、股票市場的建立、商品房的出現(xiàn),中國基本實(shí)現(xiàn)了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型,而中國市場也逐漸由供不應(yīng)求的短缺經(jīng)濟(jì)形態(tài)轉(zhuǎn)向供大于求的過剩經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

在這10年時(shí)間里,廣東成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭,江浙地區(qū)的民營經(jīng)濟(jì)同步崛起,形成了珠三角和長三角兩個(gè)巨大的“增長極”。中國沿海地區(qū)的制造業(yè)迅速發(fā)展,內(nèi)地的制造業(yè)乃至經(jīng)濟(jì)實(shí)力與沿海地區(qū)之間的差距逐漸拉大。而大量剛從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過來的國有企業(yè)不適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的打法,缺乏競爭意識(shí)、品牌意識(shí),在市場競爭中出現(xiàn)虧損甚至破產(chǎn)倒閉的現(xiàn)象,不少國有企業(yè)原先擁有的知名品牌在這個(gè)時(shí)期遺憾隕落。

在中國走向市場經(jīng)濟(jì)的大潮中,國家充分鼓勵(lì)民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,成就了一大批民營企業(yè)家。他們脫穎而出,依靠靈活的市場嗅覺和敢為天下先的企業(yè)家精神,在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中逐漸贏得了競爭優(yōu)勢。“營銷”尤其是“廣告”成為中國民營企業(yè)打開市場的金鑰匙,央視“標(biāo)王”現(xiàn)象引人注目。有些籍籍無名的中小企業(yè)一擲千金,競得“標(biāo)王”,一夜成名,甚至成為家喻戶曉的品牌企業(yè)。與此同時(shí),天價(jià)標(biāo)額也引發(fā)了市場的惡性競爭,又讓一些聲名鵲起的明星企業(yè)如流星般劃過天空,隕落破產(chǎn)。眾多民營企業(yè)也正是在這個(gè)時(shí)期完成了資本原始積累。在這一時(shí)期,還有大量原先在國有企業(yè)工作的管理和技術(shù)人員“下海創(chuàng)業(yè)”,創(chuàng)業(yè)者開始受到社會(huì)的廣泛尊重。

在這10年中,中國大力興建各類工業(yè)園區(qū),巨大的中國市場吸引了大批國外制造企業(yè)進(jìn)入中國,外資、中外合資和合作企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模都大幅增長。東南沿海地區(qū)率先形成了多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的格局。中國的低成本后發(fā)優(yōu)勢顯露,國際貿(mào)易額節(jié)節(jié)攀升,國內(nèi)市場日漸繁榮。中國制造企業(yè)開始廣泛引進(jìn)國外工業(yè)品和消費(fèi)品設(shè)計(jì)、制造技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備,提升了自身的技術(shù)水平。而消費(fèi)能力的提升,使得中國消費(fèi)者對(duì)制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生了更多個(gè)性化需求。也正是在這10年間,中國制造業(yè)的信息化進(jìn)程開始逐漸加快,財(cái)務(wù)軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件成為熱門軟件。

改革開放后的第三個(gè)十年

中國制造業(yè)逐漸融入世界,“中國制造”聞名全球。外資進(jìn)入中國的趨勢隨著改革開放的深入而日漸凸顯,尤其是 2001 年中國正式加入 WTO 之后,在全球制造企業(yè)降低制造成本、面向亞太市場的產(chǎn)業(yè)鏈外移戰(zhàn)略的大背景下,中國順勢而為,推出了積極引進(jìn)外資的政策,吸引大量外資進(jìn)入中國,出現(xiàn)了眾多外資制造企業(yè)與中外合資制造企業(yè)。長三角地區(qū)隨著浦東開發(fā)、開放的逐步深入,成為中國改革開放的新龍頭。

在這10年中,中國通過基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)和高速交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),在前 20 年創(chuàng)造的對(duì)能源、動(dòng)力系統(tǒng)和交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的巨大市場需求的基礎(chǔ)上,強(qiáng)勢突破了能源、動(dòng)力、交通、通信等發(fā)展瓶頸,機(jī)械設(shè)備、中間產(chǎn)品和交通工具等產(chǎn)品市場快速擴(kuò)張,迎來了煤炭、鋼鐵、水泥、化學(xué)纖維等生產(chǎn)和技術(shù)的發(fā)展高峰,冶金、鋼鐵、礦產(chǎn)、大型機(jī)械設(shè)備、精密儀器、化工材料等行業(yè)的規(guī)模化大生產(chǎn)邁上了新的臺(tái)階,實(shí)現(xiàn)了改革開放前難以想象的重化工業(yè)的革命性突破。

令“Made in China”(中國制造)全球聞名的,正是中國沿海地區(qū)的眾多出口導(dǎo)向型制造企業(yè)。這些企業(yè)充分發(fā)揮低成本優(yōu)勢,逐漸形成了國際競爭力,贏得了大量 OEM(原始設(shè)備制造)訂單,成為國際制造業(yè)的生產(chǎn)外包基地。而支撐這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本優(yōu)勢的,是來自中國農(nóng)村的大量低成本勞動(dòng)力和沿海地區(qū)逐漸形成的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群,尤其是在 IT 產(chǎn)品、玩具、服裝、制鞋等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。有人說,這個(gè)時(shí)期,如果深圳到東莞的高速公路堵車,就會(huì)造成全球計(jì)算機(jī)配件漲價(jià)。這雖略顯夸張,但卻是有些事實(shí)依據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)“蝴蝶效應(yīng)”。

這10年也是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生翻天覆地變化的10年。互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展,改變了人們的生活方式。1997 年香港回歸和 1999 年澳門回歸,使內(nèi)地與港澳的合作更加深入。中國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入飛速增長,跨越全國的高速公路網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè),鐵路一次又一次大提速,航空載客量和貨運(yùn)量增長神速,而中國的電信事業(yè),尤其無線通信的發(fā)展更是突飛猛進(jìn)。中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢,中國的城市儼然成了全球最大的“工地”,建筑業(yè)的發(fā)展又帶動(dòng)了對(duì)制造業(yè)產(chǎn)品的需求。農(nóng)民工像潮水一般涌向沿海地區(qū),支撐了民營制造企業(yè),尤其是外向型企業(yè)的發(fā)展。這一時(shí)期,汽車迅速進(jìn)入中國家庭。

隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、國內(nèi)消費(fèi)需求的增加,以及國際貿(mào)易的迅速增長,2003 年之后,整個(gè)中國制造業(yè)進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期。尤其是中國的船舶、機(jī)床、汽車、工程機(jī)械、電子與通信等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,進(jìn)而又帶動(dòng)了對(duì)重型機(jī)械、模具,以及鋼鐵等原材料需求的海量增長,帶動(dòng)了整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。國家對(duì)軍工行業(yè)的投入增大,在航天領(lǐng)域取得的成就舉世矚目。大型國有企業(yè)的效益顯著提升,鋼鐵、煙草等行業(yè)開始進(jìn)行整合。資本市場為我國大中型制造企業(yè)的發(fā)展帶來了充足的資金。

這10年中,民營企業(yè)贏得了更大的發(fā)展。一方面,除能源、軍工、煙草等特殊行業(yè),以及國資委主管的重點(diǎn)國有企業(yè)集團(tuán)之外,很多國有企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)民營化;另一方面,很多民營龍頭企業(yè)通過兼并、收購發(fā)展成為遍布全國的產(chǎn)業(yè)集團(tuán),在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面達(dá)到了全國甚至全球的領(lǐng)先水平,如廣東順德的家電產(chǎn)業(yè)、浙江溫州的電氣產(chǎn)業(yè)、福建晉江的制鞋業(yè)、江蘇昆山的電子產(chǎn)業(yè)等。

這10年中,中國的工業(yè)品和消費(fèi)品市場已由賣方市場完全轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場,國內(nèi)的制造業(yè)市場已經(jīng)國際化,市場競爭空前激烈,產(chǎn)品品種極其豐富,產(chǎn)品生命周期越來越短。中國經(jīng)濟(jì)成為全球亮點(diǎn),而中國制造業(yè)深度融入全球經(jīng)濟(jì)體系,國際貿(mào)易額持續(xù)高速攀升,外匯儲(chǔ)備不斷增長,中國對(duì)國際貿(mào)易的依存度也越來越高。

尤其值得稱道的是,在這10年中,中國的優(yōu)秀制造企業(yè)已經(jīng)走向世界,例如海爾、華為等,而機(jī)床、汽車等行業(yè)的大型制造企業(yè)也已著手國際并購。中國制造業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了對(duì)電子商務(wù)的巨大需求。而企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)、客戶關(guān)系管理(CRM)等制造業(yè)信息化技術(shù)的應(yīng)用,成為支撐制造業(yè)發(fā)展的重要手段。中國固定資產(chǎn)投資大幅增長,投資效益不斷提高,對(duì)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力起到了重要作用。工業(yè)生產(chǎn)能力迅速提升,工業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),是改革開放 30 年來中國經(jīng)濟(jì)高速增長的主要?jiǎng)恿χ弧?/p>

改革開放后 30 年的發(fā)展為中國制造業(yè)奠定了雄厚的基礎(chǔ),中國從落后走向昌盛,從貧窮走向小康,昂首挺胸邁進(jìn)工業(yè)大國的行列。1952年,中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值只有 679.1億元,1978 年增加到了3678.7億元,在改革開放的歷史新時(shí)期,經(jīng)濟(jì)總量迅猛擴(kuò)張,2008年超過了30萬億元,達(dá)到319 244.6億元。2008年中國的GDP比1952年增加了469倍,是1978年的86.8倍。其中,1979—2008年中國GDP的年均增長率高達(dá)9.8%,是同期全球年均增長率的3倍多,也超過了日本與韓國經(jīng)濟(jì)起飛階段的GDP年均增長率(分別為9.2%和8.5%)。隨著經(jīng)濟(jì)總量的增加,中國的人均國民總收入翻了近一番,中國步入了中等收入國家行列。按照2008年匯率(注:100美元=694.51元)計(jì)算,中國的GDP為 459 67億美元,居發(fā)展中國家首位,位于美國、日本之后,世界排名第三。同樣以美元計(jì),2010 年第二季度,中國成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,GDP 超越日本,世界經(jīng)濟(jì)格局的天平再次向中國傾斜,在歷經(jīng)一個(gè)半世紀(jì)的滄桑后,中國重回世界第一制造大國的位置,中國制造業(yè)在20世紀(jì)80年代后期,大規(guī)模輕工業(yè)特別是紡織服裝業(yè)的興盛;20世紀(jì)90年代中期,鋼鐵、煤炭和公路建設(shè)的繁榮;進(jìn)入21世紀(jì)后,高鐵建設(shè)和重化工業(yè)的起飛,它們分別作為各個(gè)時(shí)期國民經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)典型,共同拉出了一條工業(yè)化發(fā)展的陡峭上揚(yáng)曲線。中國人憑借中國制造的巨大能量,在各個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域全面突破,在神州大地上創(chuàng)造出了令人驚嘆的成就。

完整的工業(yè)體系奠定大國地位

經(jīng)過幾代人的努力,中國的工業(yè)化取得了偉大的成就。眾多工業(yè)制成品產(chǎn)量、出口量均高居世界之首,遙遙領(lǐng)先于其他各國。中國從一個(gè)貧窮落后的國家躍升為世界第二大經(jīng)濟(jì)體、第一大出口國和第一制造大國,國民收入和生活水平得以顯著提高,中國在國際經(jīng)濟(jì)體系中的地位大大提升。

中國建立了完整的工業(yè)體系

中國拿到了世界制造中心俱樂部的入場券,第二產(chǎn)業(yè)特別是制造業(yè)成為拉動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)增長的主力,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占據(jù)了最大份額。中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量在全世界的排名不斷攀升,直至牢牢堅(jiān)守在第一的位置,占全世界產(chǎn)能產(chǎn)量的份額遙遙領(lǐng)先。中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,越來越多的先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品躋身世界前列。相應(yīng)地,中國制造在國際市場所占份額日益提高,且出口商品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言,1978—2010 年,中國的 GDP 構(gòu)成中,第二產(chǎn)業(yè)所占比重在 41.3%(1990 年)和 48.1%(1980 年)之間,其中工業(yè)所占比重在36.6%(1990 年 ) 和 44.1%(1978 年 ) 之 間。2000—2010 年, 除 2001 年、2002 年、2009 年3年工業(yè)占比分別為 39.6%、39.3% 和 39.6% 之外,其余年份的工業(yè)占比均在 40% 以上。

就創(chuàng)造就業(yè)而言,2008 年,僅年主營業(yè)務(wù)收入在 500 萬元以上的工業(yè)企業(yè),其就業(yè)人數(shù)就達(dá) 8100 萬人,再加上由此而創(chuàng)造的相關(guān)就業(yè)機(jī)會(huì),工業(yè)發(fā)展對(duì)中國就業(yè)的貢獻(xiàn)無可替代。

就對(duì) GDP 增長的貢獻(xiàn)而言,1990—2000 年,第二產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率在 41.09%(1990 年)和 67.93%(1994 年)之間,其中工業(yè)的貢獻(xiàn)率在 39.7%(1990 年)和 62.6%(1994 年)之間。2000—2010 年,工業(yè)對(duì) GDP 增長的貢獻(xiàn)率年年都超過 40%,有兩年甚至超過了 50%。

就中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量的世界排名而言,中國傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型制成品的產(chǎn)能產(chǎn)量較早時(shí)候就已位居世界前列,21 世紀(jì)前十年資本和技術(shù)密集型制成品產(chǎn)能產(chǎn)量的世界排名亦突飛猛進(jìn)。2007 年中國制造業(yè)已有 172 類產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界第一,從紡織、服裝、玩具到家電、電子、汽車、船舶、高鐵,越來越多的中國制造業(yè)行業(yè)躍居世界第一,不少行業(yè)占全世界產(chǎn)能產(chǎn)量的比重相當(dāng)高。在 2009 年新中國成立 60 周年之前,聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織發(fā)布的資料顯示,在國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)的 21 個(gè)大類中,我國制造業(yè)占世界比重就已在 7 個(gè)大類中名列第一,在其他大類中也全部躋身前三。

與其他發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的情況不同,新中國自工業(yè)發(fā)展之初就朝著工業(yè)門類齊全的方向努力,1978 年前就已初步構(gòu)建起了一個(gè)相對(duì)獨(dú)立、比較完整的工業(yè)體系。截至 2009 年,中國擁有《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754—2002)中所有的工業(yè)大、中、小類別,也是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部 41 個(gè)工業(yè)大類、207 個(gè)工業(yè)中類、666 個(gè)工業(yè)小類的國家。中國形成了行業(yè)齊全的完整工業(yè)體系,這是中國制造業(yè)參與國際競爭、獲取比較優(yōu)勢的重要源泉。

離開中國制造的一年:一個(gè)美國家庭的生活歷險(xiǎn)

2004 年圣誕節(jié)來臨之際,美國人薩拉·邦焦?fàn)柲崦腿话l(fā)現(xiàn),她采購的 39件圣誕禮物中,印有“Made in China”字樣的竟有 25 件;而家里的 DVD、鞋子、襪子、玩具、臺(tái)燈……也統(tǒng)統(tǒng)來自中國。這位資深的財(cái)經(jīng)記者不禁自問:“如果沒有中國產(chǎn)品,美國人還能活下去嗎?全球化真的已經(jīng)悄悄進(jìn)入了我們的生活?”

薩拉突發(fā)奇想,決定自 2005 年 1月 1 日起,帶領(lǐng)全家嘗試一年不買中國貨。當(dāng)年年底,她根據(jù)親身經(jīng)歷發(fā)表了文章 A Year Without “Made in China”-One Family’s True Life Adventure in the Global Economy,引起巨大反響,后來她將內(nèi)容集結(jié),寫成了同名圖書,該圖書后由中國的出版社引進(jìn)出版,書名為《離開中國制造的一年:一個(gè)美國家庭的生活歷險(xiǎn)》。

這本書按時(shí)間順序講述了一場長達(dá) 365 天的有趣卻又充滿挫折的真實(shí)冒險(xiǎn)經(jīng)歷。在龐大的全球經(jīng)濟(jì)中,小人物的瑣碎生活充滿了一個(gè)個(gè)發(fā)人深省又樂趣十足的片段:沒有中國的塑料輪子,薩拉夫婦沒法給 4 歲的兒子造一輛漂亮的木頭賽車;為了給孩子買鞋,薩拉跑遍了商場,最后只好忍痛訂購了一雙 68美元的意大利童鞋;孩子們眼巴巴看著“鱷魚醫(yī)生”、充氣游泳池、塑料光劍,掰著手指頭盼望這一年早點(diǎn)過去,到時(shí)他們就可以盡情購買中國玩具了;孩子爸爸穿著一只深藍(lán)色、一只橙色的拖鞋,似乎在嘲笑薩拉的古怪荒唐。蠟燭、打印機(jī)墨盒、太陽眼鏡、咖啡機(jī)、捕鼠器……所有這些物品的采購,都讓薩拉一家大傷腦筋。廚房的抽屜壞了,可買不到工具修理;要是家用電器壞了,那更會(huì)引發(fā)不小的危機(jī)。在這一年中,薩拉不得不做好隨時(shí)想中止這次嘗試的先生的心理建設(shè)。她很遺憾讓喜歡玩具的兒子屢屢失望,但無意間還是買到了不少“中國制造”的商品。離開了“中國制造”,以前再平常不過的購物經(jīng)歷,在那一年里都變成了一種煎熬。2006 年元旦的到來,終于結(jié)束了這場給生活帶來諸多不便的生活實(shí)驗(yàn),薩拉全家很高興能與“中國制造”重修舊好。

完整的工業(yè)體系意味著什么

完整的工業(yè)體系是奠定中國大國地位的基石,其作用主要體現(xiàn)在增強(qiáng)對(duì)外競爭力和保障國防軍事力量方面。在對(duì)外貿(mào)易競爭中,完善的工業(yè)體系能夠減少工業(yè)配套生產(chǎn)成本,有利于生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,加強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)品在國際貿(mào)易中的競爭優(yōu)勢。

客觀地說,由于全球化的影響,很多原材料、半成品、產(chǎn)品等從國外進(jìn)口比在國內(nèi)生產(chǎn)更有價(jià)格優(yōu)勢,所以保持百分之百完整的工業(yè)體系會(huì)增加產(chǎn)品生產(chǎn)的成本。這就是除中國以外其他國家的工業(yè)體系并不絕對(duì)完整的原因之一。

一個(gè)國家百分之百完整的工業(yè)體系,其最大價(jià)值體現(xiàn)在戰(zhàn)爭期間能夠自主生產(chǎn)一切產(chǎn)品而不致被別國“卡脖子”。在小國和大國的戰(zhàn)爭中,大國完全可以靠少數(shù)尖端產(chǎn)品擊敗甚至消滅小國,但是大國之間若發(fā)生戰(zhàn)爭,彼此擁有的尖端技術(shù)之間的差距還沒有大到其中一方完全無力抵抗的地步,這時(shí)能夠快速、大批量生產(chǎn)中端武器,比慢慢生產(chǎn)少數(shù)昂貴的高端武器更有現(xiàn)實(shí)意義。新中國對(duì)戰(zhàn)爭的威脅有切膚之痛,所以一個(gè)絕對(duì)完整、不假外人之手的工業(yè)體系,就成了新中國保家衛(wèi)國、捍衛(wèi)主權(quán)的理性選擇。

一個(gè)完整的工業(yè)體系對(duì)于中國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來看,由于一國的產(chǎn)業(yè)比較齊全,產(chǎn)業(yè)鏈中的任意一環(huán)都很容易在本地找到上下游配套生產(chǎn)廠家,這大大降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,從而提高了對(duì)外資的吸引力,因而在中國勞動(dòng)力成本已經(jīng)明顯高于周邊很多發(fā)展中國家的情況下,大量外資企業(yè)還是對(duì)轉(zhuǎn)移到成本更低的新興國家心存疑慮(當(dāng)然,完善的基礎(chǔ)設(shè)施和勞動(dòng)力素質(zhì)也是重要因素)。當(dāng)今世界,盡管一些小國可以憑借自己的特色經(jīng)濟(jì)謀求生存乃至發(fā)展,未必要以工業(yè)立國,但有追求、有尊嚴(yán)的大國則必須建立本國工業(yè)來支撐其龐大的身軀。建設(shè)并完善規(guī)模巨大、完整齊全的工業(yè)體系,是中國經(jīng)濟(jì)抵御種種外來壓力、解決各種內(nèi)生性問題、持續(xù)快速發(fā)展的重要法寶。

(本文摘錄自人民郵電出版社2022年10月出版的《中國制造:民族復(fù)興的澎湃力量》第三章,文章標(biāo)題系編者所加)