培育“專精特新”企業是我國打好核心技術攻堅戰、提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的重要舉措,是破解“卡脖子”難題的關鍵一招。

『制造前沿』推出“專精特新系列報道”,從專精特新企業的概念、評定、培育情況、發展趨勢、競爭格局等維度分篇報道,力圖刻畫我國優秀中小企業的高質量發展全貌。

“專精特新系列報道”開篇我們聚焦"專精特新"企業的評定與政策支持。

專精特新企業成“強鏈補鏈”生力軍

隨著全球經濟持續下行、國際貿易環境不斷惡化,全球產業競爭格局發生重大調整、供應鏈體系重構,各國產業鏈、供應鏈、創新鏈風險逐漸顯現。我國自制造強國戰略實施以來,制造業生產水平和影響力均大幅提升,但在醫療器械、電子通信、集成電路、核心工業軟件、高端材料、精密設備等重點領域仍需依賴進口,關鍵核心技術“卡脖子”問題普遍存在且呈現產業鏈上下游共生發展生態不完善、專業技術、高端人才儲備不足、區域產業鏈同質競爭嚴重等現象,亟待推進基礎應用研究,強化科技創新和產業鏈、供應鏈韌性,完成制造大國向制造強國的轉變。

專精特新既是中國制造業轉型升級的方向所在,亦是中國企業在激烈國際競爭中站穩腳跟的取勝之道。

中小企業在制造業中占據著重要地位,且在構建新發展格局中擔負著重大歷史使命,引導中小企業走專精特新發展道路是中國鞏固壯大實體經濟走高質量發展道路的重要舉措。

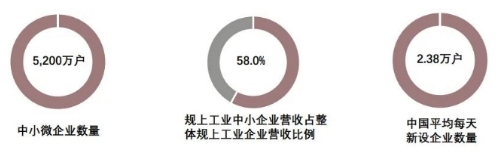

中國中小企業快速發展壯大,成為數量最大、最具活力的企業群體。2022年中小微企業數量達5,200萬家,規模以上工業中小企業營收在整體規模以上工業企業營收中的占比為58%。除此之外,中小企業還為社會發展提供了持續的新技術、新業態和新模式的參考。

圖/中國中小微企業發展現狀,2022年

作為中小企業群體的領頭羊,專精特新中小企業是增強中國制造業核心競爭力的堅實支撐,在提升產業鏈供應鏈穩定性和安全性、推動經濟社會發展方面發揮著重要作用。近年來,中國培育了一大批專特精新中小企業,為推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,增強制造業競爭優勢,構建新發展格局提供了有力支撐,也將成為未來推動形成更強創新力、更高附加值、更安全可控的產業鏈供應鏈的重要力量。

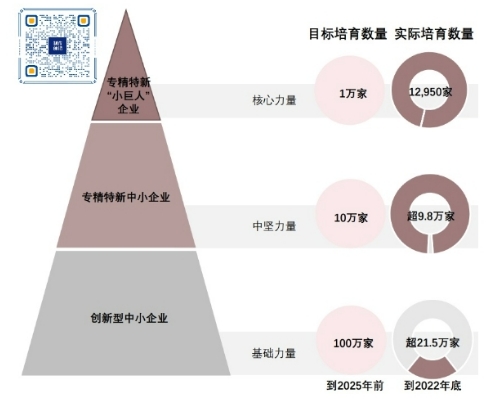

從專精特新概念首度提出到2023年8月,全國已經培育了專精特新“小巨人”企業超過了1.2萬家,專精特新中小企業9.8萬家,創新型中小企業超過20萬家,分布在制造業中各個需要“補短板”“鍛長板”“填空白”的關鍵細分領域,在產業鏈強鏈穩鏈固鏈中發揮重要作用。

“專精特新”的培養目標是在《“十四五“促進中小企業發展規劃》中提出的“百十萬千”,即推動形成一百萬家創新型中小企業、十萬家“專精特新”中小企業、一萬家專精特新“小巨人”企業,一千家制造業單項冠軍。

內涵分析與評定辦法

●專精特新企業

專精特新企業是指具有“專業化、精細化、特色化、新穎化”特征的工業中小企業,企業規模符合國家《中小企業劃型標準》的規定。專精特新企業是開展優質中小企業梯度培育工作的重要內容,根據《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》,可將此類優質中小企業分為創新型中小企業、專精特新中小企業和專精特新“小巨人"企業三類。『制造前沿』已將評定文件進行整理,文末可直接下載。

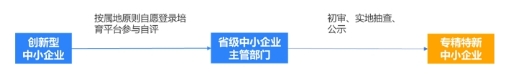

創新型中小企業:具有較高專業化水平、較強創新能力和發展潛力,是優質中小企業的基礎力量。

申報流程:由優質中小企業按屬地原則自愿登錄培育平臺參與自評,省級中小企業主管部門根據評價標準,組織對企業自評信息和相關佐證材料進行審核、實地抽查和公示。公示無異議的,由省級中小企業主管部門公告為創新型中小企業。

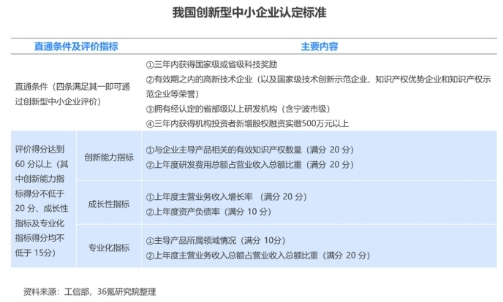

申報標準:創新型中小企業的認定包括“直通車”和“評價指標”兩種方式,若企業不滿足直通條件中任何一條,還可通過指標評價進行申報。“評價指標”的考核維度包括創新能力、成長性、專業化三類六個指標,評價得分達到 60 分以上(其中創新能力指標得分不低于 20 分、成長性指標及專業化指標得分均不低于 15 分)即可通過創新型中小企業申報。

圖/我國創新型中小企業認定標準

來源:工信部、36氪研究院

專精特新中小企業:實現專業化、精細化、特色化發展,創新能力強、質量效益好,是優質中小企業的中堅力量。

申報流程:由創新型中小企業按屬地原則自愿提出申請,省級中小企業主管部門根據認定標準,組織對企業申請材料和相關佐證材料進行審核、實地抽查和公示。公示無異議的,由省級中小企業主管部門認定為專精特新中小企業。

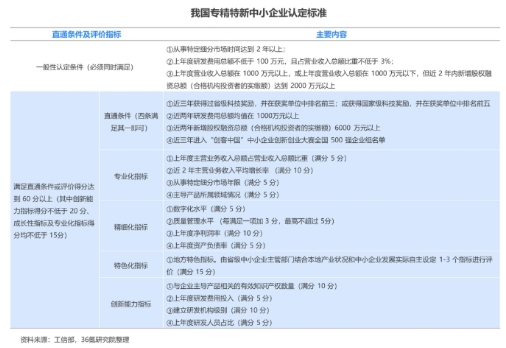

申報標準:專精特新中小企業的認定首先需滿足細分市場從業年限、研發投入強度、營收規模等三方面基本要求,且專、精、特、新等四類十三項指標綜合評分達60分以上或通過直通條件認定標準即可進行申報。

圖/我國專精特新中小企業認定標準

來源:工信部、36氪研究院

專精特新“小巨人”:以專注鑄專長、以精益出效益、以特色贏市場、以創新謀發展,是專精特新企業的核心力量。

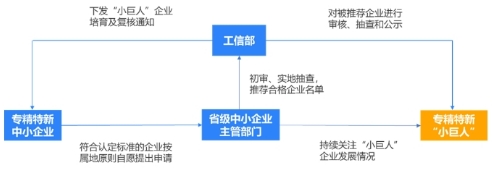

申報流程:由專精特新中小企業按屬地原則自愿提出申請,省級中小企業主管部門根據認定標準,對企業申請材料和相關佐證材料進行初審和實地抽查,初審通過的向工信部推薦,工信部組織對被推薦企業進行審核、抽查和公示。公示無異議的,由工信部認定為專精特新“小巨人”企業。

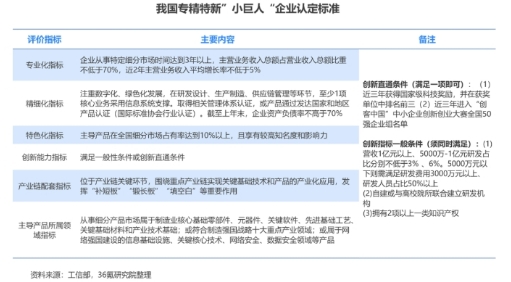

申報標準:專精特新“小巨人”企業認定標準圍繞專、精、特、新以及產業鏈配套、主導產品共六個方面,分別提出定量和定性指標,考慮“小巨人”企業是優質中小企業的排頭兵,被認定企業需滿足全部指標要求。同時為避免部分創新能力、“強鏈補鏈”作用極為突出的企業因“偏科”問題無法通過“小巨人”企業認定,該認定標準同樣設立了創新直通條件:(1) 近三年獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;(2)近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國 50 強企業組名單。

圖/我國專精特新”小巨人“企業認定標準

來源:工信部、36氪研究院

創新型中小企業及專精特新中小企業的認定工作主要由各省、自治區、直轄市的主管部門負責,專精特新“小巨人"企業的認定工作則主要由工信部負責。

圖/專精特新企業培育情況

來源:工信部、頭豹研究院

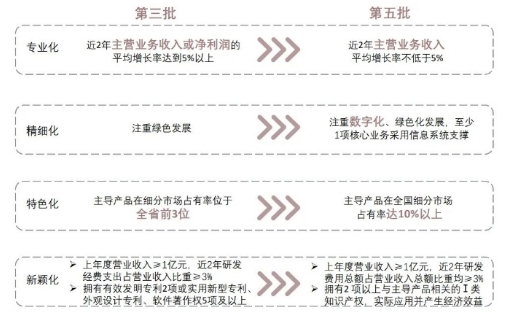

作為中小企業的領頭羊,專精特新“小巨人”企業的評審標準呈現出規范化、明確化的發展趨勢,包括專業化程度、創新能力、經濟效益、經營管理以及聚焦制造強國、網絡強國等方面,可以說是層層精選、優中選優。以第三批和第五批專精特新“小巨人"企業的評審標準為例,第五批與第三批次相比,在專業化、精細化、特色化和新穎化四個維度上均有不同程度的調整,在專業化和特色化兩個維度上相對降低了評審的標準,從而在評定工作中能夠關注到更多細分領域中的優質中小企業。除上述四個維度外,第五批的評定標準中還增加了產業鏈配套指標與主導產品所屬領域指標,更加重視產業重點領域與產業鏈關鍵環節。

圖/專精特新企業評定標準 (以專精特新“小巨人”企業為例)

培育歷程

2011 年 9 月,工信部《中國產業發展和產業政策報告》首次提出將專精特新發展作為促進我國中小企業轉型升級的重要著力點,此后我國政府及相關部門出臺一系列政策,從戰略設計、基礎設施、人才支持、資金支持等方面對我國專精特新企業梯度培養體系進行了不斷完善。總體來看,我國專精特新發展歷程可以分為戰略布局階段(2011-2016年)、初步實施階段(2016-2019年)、加速發展階段(2019年至今)。

圖/“專精特新”培育歷程,2011年至今

戰略布局階段重在概念厘清和專精特新實施途徑的部署,2013年起在工信部的主導下在全國試點并逐步推廣;伴隨著2016年工信部牽頭“專精特新”企業培育認定體系和培育機制的落地,專精特新正式進入初步細化實施階段,相關政策支持力度不斷加大;2019年以來,國家級專精特新小巨人培育計劃正式實施、政治局會議將“ 專精特新”提升至國家戰略層面,標志著“ 專精特新”邁入加速發展階段。2022年工信部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》提出優質中小企業培育的三個層次,對專精特新中小企業的發展路徑進行了更為清晰的刻畫,同時我國地方各級政府在國家整體戰略基礎上陸續出臺相關金融財政、融資支持及便捷化服務等支持政策,并結合當地的主導產業、支柱產業或優勢產業,形成了各具特色的地方“ 專精特新”發展重點。

相關政策

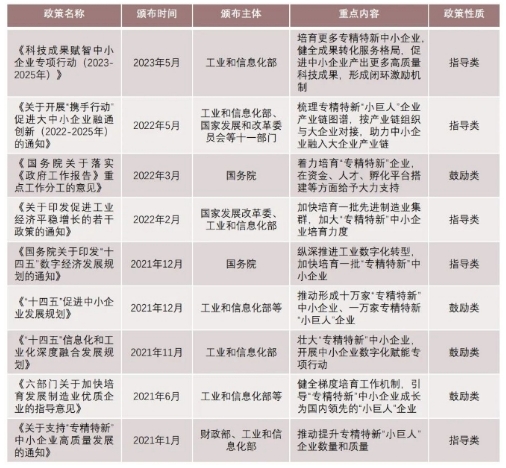

專精特新企業培育經歷了多年的探索、研究和前期準備,已逐漸從一項部門政策演變為國家政策,進而又寫入黨的二十大報告,現階段已上升至國家戰略層面高度。制造前沿整理相關政策如下:

●國家政策

《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出,要“實施領航企業培育工程,培育一批具有生態主導力和核心競爭力的龍頭企業。推動中小企業提升專業化優勢,培育專精特新“小巨人”企業和制造業“單項冠軍企業”。

2021年到2023年,中央多部門在相關政策文件及會議部署中強調“專精特新”。關于培育工作的國家政策主要集中在資金支持、研發投入及產業數字化與智能化等方面。

圖/專精特新國家政策,2021-2023年

為支持專精特新中小企業群體發展,工信部建立了創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業、制造業單項冠軍企業、產業領航企業的優質企業梯度培育體系。引導“專精特新”中小企業成長為國內市場領先的“小巨人”企業,聚焦重點行業和領域引導“小巨人”等各類企業成長為國際市場領先的單項冠軍企業,引導大企業集團發展成為具有生態主導力、國際競爭力的領航企業。力爭到2025年,梯度培育格局基本成型,發展形成萬家“小巨人”企業、千家單項冠軍企業和一大批領航企業。

●地方政策

為加快培育專精特新中小企業,在國家政策的指導下,各省市陸續出臺了一系列促進專精特新企業發展的獎勵和補助政策,各地因具體情況差異而有所不同。

地方政策涵蓋了認定獎勵、服務補貼、研發和機構補貼、金融支持和綜合服務等方面,旨在通過多方資金流入解決目前企業面臨的融資難等資金困境,引導企業進行技術研發和產品創新,從而提高企業在細分市場的話語權和影響力。

圖/專精特新地方政策梳理,2022年

●金融支撐政策

專精特新中小企業大多具有高技術投入、高人力資本投入和輕資產的特點,往往需要大量長期性資金投入。

為解決專精特新中小企業發展過程中面臨的融資難、融資貴、融資慢問題,國家和地方政府引導銀行業和金融機構通過金融手段合力推進支持專精特新中小企業融資發展,如積極推動北交所成立主攻專精特新企業上市、開發金融產品發放專精特新貸等融資借貸手段以及專項資金和稅收優惠。對擬上市專精特新企業開展分類指導、精準培育、投融資對接,提高企業在資本市場融資的能力。

圖/支撐專精特新企業發展的金融模式,2022年

為進一步改善創新型中小企業尤其是“專精特新”企業融資難、融資貴的現實情況,2021年9月3日,北京證券交易所(簡稱“北交所”)注冊成立,并于2021年11月15日正式開市,至今運行已屆滿兩周年。

自北交所開市以來,已為231家企業提供了IPO融資等服務,累計募資規模超460億元。截止2023年11月22日,231家上市公司累計總市值超3427億元,中小企業、民營企業占比均超八成,專精特新企業115家,占比達49.78%,高于中證1000(26.90%)、創業板(33.28%),與科創板(57.45%)接近。

參考資料:

[1]《2023年中國專精特新企業發展白皮書》.頭豹研究院

[2]《2023年中國專精特新企業發展洞察報告》.36氪研究院